Nachdem schon mehrere Versuche gescheitert waren, hat es endlich geklappt. Es muss vor sechs Jahren oder so gewesen sein, dass sich der Autor das erste Mal darum bemühte, auf der Website einen Termin für eine Besichtigung zu ergattern. Danach hat er es sicher noch ein gutes halbes Dutzend Mal probiert, ehe sich ihm der Schluss aufdrängte, das Ganze habe sowieso keinen Sinn. Sei bloße Zeitverschwendung. Die neuen Termine für das nächste Quartal wurden oftmals in aller Herrgottsfrühe freigeschalten und waren kaum eine Stunde später schon weg.

Nun begab es sich, dass der Protagonist unserer Geschichte bei einem Heurigenbesuch mit einer Kollegin seiner Frau ins Gespräch kam, die ihm erzählte, dass sie neben ihrer eigentlichen Ausbildung, quasi zum Drüberstreuen, auch noch Astronomie studiert hatte. Wow!, dachte er und war wieder mal begeistert, was für helle Köpfe es doch gibt.

An diesem Abend kamen sie alles ab, was sich — normalerweise von ihnen unbemerkt — über den Köpfen des Homo sapiens so abspielt. Vom Big Bang über Schwarze Löcher bis hin zu Dark Energy und Dunkler Materie. Als sie bei den Atomkernen ankamen, meinte sie beiläufig, sie habe das AKW — das Einzige in dieser Gegend — schon besucht. Wow!, dachte er — denn was anderes fiel ihm gerade nicht ein — und war noch begeisterter als gerade eben.

Aufgestachelt und motiviert durch diese wunderbare Diskussion warf unser Protagonist am nächsten Tag — nachdem sich sein Alkoholspiegel vier Halbwertszeiten später asymptotisch seinem üblichen Niveau genähert hatte — einen Blick auf die Website. Dieses Mal sah sie anders aus. Und der Grund war ebenso einleuchtend wie genial. Es waren noch Plätze verfügbar für eine Besichtigung am folgenden Tag. Rasch ein paar schnelle Mausklicks und einen Platz reserviert. Nicht dass ihm jemand diese Möglichkeit in letzter Sekunde vor der Nase wegschnappte.

Am nächsten Tag, 45 Minuten vor dem vereinbarten Zeitpunkt — schließlich wollte er, nach all der Warterei kein Quäntchen an Information verpassen — fand er sich am Parkplatz des sichersten AKWs der Welt ein.

Nein, hierbei handelt es sich nicht, wie der geschätzte Leser vermuten mag, um eine dieser typisch österreichischen Übertreibungen. Es ist das sicherste AKW auf diesem Planeten. Punkt. Alleine schon deswegen, weil es nie in Betrieb gegangen war. In einer Volksabstimmung im Jahre 1978 (n. Chr.) entschied sich eine überwältigende Mehrheit von sagenhaften 50,47 % gegen die Inbetriebnahme des AKWs.

Was jedoch typisch österreichisch an der Sache daherkommt, ist das Faktum, dass das Kraftwerk erst fix und fertig gebaut worden war — sogar die 2-jährige Testphase ohne nuklearen Brennstoff war erfolgreich abgeschlossen worden — und erst danach die Bevölkerung befragt wurde. Jedwede Ähnlichkeiten mit Bürgern aus Schilda, deren Geschichten der Autor in seiner Jugend so geliebt hatte, sind — und das muss an dieser Stelle dezidiert betont werden — unerwünscht und rein zufällig.

Auch dementierten die beiden jungen Damen, die die Besichtigung leiteten, das Gerücht, dass das Kraftwerk einzig und allein gebaut worden war, damit die Besucher an jenem 13. März des Jahres 2023 140 spannende Minuten innerhalb der 120 cm starken Stahlbetonmauern verbringen konnten.

Jemand der sich nun weder für Naturwissenschaften noch für die kleinsten Bausteine, aus denen unsere Welt besteht, interessiert, mag sich fragen: WTF.

Auch gut. Aber schade.

Die wenigsten wissen dagegen, dass uns Strahlung im täglichen Leben stets begleitet, selbst wenn kein AKW in unmittelbarer Nähe Atomkerne spaltet. Nein, damit sind auch keine Überbleibsel von Tschernobyl und Fukushima gemeint, die noch immer um uns herumschwirren.

Für technisch und naturwissenschaftlich Interessierte, wie den Autor dieser Zeilen, war es jedenfalls ein beeindruckendes Erlebnis. Nicht allein die Tatsache, das Kraftwerk zu besichtigen, sondern dabei Bereiche betreten zu dürfen, die im Regelfall nur geschultem Personal in Schutzanzügen und mit Dosimeter zugänglich sind.

Nach einer kurzen Einführung im Schulungsraum ging es in den eigentlichen Kraftwerkskomplex. Im Eingangsbereich — logisch, wo sonst — befindet sich die Schleuse mit der Strahlenüberprüfung. Vorbei an unzähligen Waschbecken mit Fußschaltern und Kniehebeln sowie einer Batterie Kaltwasserduschen ging es zum Aufzug. Mit diesem hinauf auf 39,4 Meter. (Hier sind die Etagen nicht in Stockwerken nummeriert, sondern in Metern über Niveau Eingang angegeben.) In dieser Höhe befindet sich die imposante Halle zum Wechsel der Brennstoffelemente. Tief sieht man in die zylinderförmige Öffnung des Reaktors hinab, in der sich normalerweise die Brennelemente befänden und die im Betrieb mit einer Stahlkuppel verschlossen und mit Betonblöcken, von denen jeder 125 Tonnen wiegt, abgedeckt wäre. Hinter dem Becken mit Blick in den Druckbehälter liegt das Abklingbecken, in dem die ausgebrannten Brennstäbe mehrere Jahre zwischengelagert worden wären, um abzukühlen.

Wer keine Ahnung hat, wie er sich ein Brennelement vorzustellen hat, bekommt hier anhand eines Modells im Maßstab 1:1 einen passablen Eindruck. In Summe wäre der Reaktor mit 484 dieser Elemente betrieben worden, die jeweils aus 63 Brennstäben aus Urandioxid bestehen. Vier Brennelementen ist je ein Steuerstab zugeordnet, der dazu dient freie Neutronen einzufangen und somit die Kettenreaktion kontrolliert ablaufen zu lassen. Die Urandioxidpellets, aus denen ein Stab besteht, sind grade mal 12,5 mm hoch mit einem Durchmesser von 10,5 mm. Mit nur drei dieser winzigen Dinger könnte man ein durchschnittliches Einfamilienhaus ein Jahr lang mit Strom versorgen. (Zumindest in den späten 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hätte das geklappt. Vermutlich würde man heute ein viertes oder fünftes benötigen, um den Energiehunger des sinnlosen Krempels zu stillen, der sich in den Eigenheimen seit damals angesammelt hat.)

Im Anschluss nehmen die Besucher die Treppe, um 12,4 Meter tiefer auf das 27 Meter Niveau zu gelangen. Der Anblick mutet an wie aus einem Sciencefictionfilm. Die Etage führt um den oberen Teil des Sicherheitsbehälters (Containment) herum, der kugelförmig den Stahlzylinder des Reaktors umschließt. Hier gibt es einen Wartungszugang in die Kugel, die einen Durchmesser von 26 Metern hat. Mit dem Steuerstabantriebsraum am unteren Ende, hat das Containment eine Höhe von 36 Metern und ein Gewicht — samt Einbauten — von ca. tausend Tonnen. Die Hülle ist doppelwandig ausgeführt mit einer inneren Wandstärke von 20 – 50 mm und einer äußeren von 5 mm. Im Zwischenraum herrscht ein Unterdruck zur Umgebung. Damit hätte man Leckagen leichter feststellen können.

Von dieser Ebene genießt man einen generösen Blick in die nebenan liegende Generatorhalle, die wenig spektakulär anmutet.

Der nächste Stopp liegt auf der 10-Meter-Ebene. Hier befindet sich — innerhalb des Containments — die sogenannte Kondensationskammer. Während des Betriebs befänden sich hier 2800 m3 Wasser, das beim Bruch einer Dampfleitung diesen zum Kondensieren bringen soll. Unzählige Rohre führen vom oberen Teil nach hier unten. Der Zugang, durch den man herein gelangt, wurde nachträglich in die Hülle des Containments geschnitten. Bei einem in Betrieb befindlichen AKW wäre er nicht vorhanden. Die Wartung wäre über eine kleine Luke in der Mitte über unseren Köpfen erfolgt. Von dort, gut sechs Meter über uns, führt eine Metallleiter nach unten.

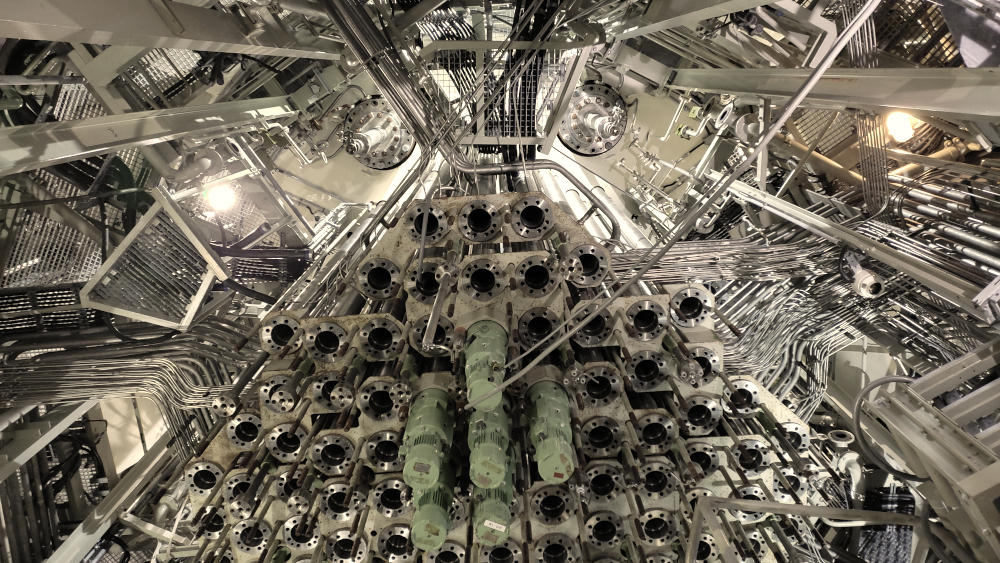

Der schon erwähnte Steuerstabantriebsraum liegt unter dem eigentlichen Reaktorkern auf 0 Meter. Durch eine Schleuse, deren Türen wie überdimensionale, kreisrunde Luken von U-Booten aussehen, gelangt man in den Raum. Von hier werden die Steuerstäbe (113 Stück) mit Elektromotoren aus- und eingefahren um die Leistung des Reaktors zu kontrollieren. Das vollständige Einfahren gegen die Schwerkraft hätte bis zu 120 Sekunden gedauert, was in einem Notfall absolut unakzeptabel gewesen wäre. Deshalb gab es ein Notsystem, mit dem man die Stäbe innerhalb von zwei Sekunden einschießen konnte. Im Betrieb hätte es hier an die 60 ° Celsius gehabt und die Kontrolle auf Leckagen wäre für die Arbeiter ausgesprochen strahlungsintensiv gewesen. Erst recht, wenn Wasser von oberhalb durchgesickert wäre. Wendet man den Blick nach oben, zeigt sich ein beeindruckendes Durcheinander aus Röhren und Leitungen, die einem eine Ahnung vermitteln, wie es um die Kompetenz jener bestellt hätte sein müssen, die hier ihre Arbeit verrichtet hätten.

Nach all den spannenden Eindrücken nimmt sich die ebenso riesige wie leere Maschinenhalle (auf 15 Metern), die mit vier Turbinen und einem Generator bestückt gewesen wäre, öde und langweilig aus. Dies zeigt sich daran, dass der Autor diesem Raum nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie dem strahlenden Teil des Kraftwerks gewidmet hat. Das ist auch der Grund, warum es keine weiteren Details hier zu lesen gibt. Vom technischen Standpunkt fasziniert das Faktum, dass ein einziger Generator ausgereicht hätte, um die 700 MW (oder 690 oder wie auch immer) zu erzeugen, die das AKW liefern hätte sollen.

Beim AKW Zwentendorf handelt es sich um einen Siedewasserreaktor, was soviel heißt, wie dass dasselbe Wasser, das im Reaktorkern erhitzt wird, im Anschluss als Dampf durch die Turbinen strömt, dann kondensiert, ehe es zurück ins Reaktorgebäude geleitet wird. Beim Druckwasserreaktor wird der Dampf für die Turbinen über einen Wärmetauscher erzeugt. (Eigener Wasserkreislauf.) Was bedeutet: Falls es in der Maschinenhalle ein Leck gibt, kann kein radioaktiver Dampf austreten.

Zum Abschluss der Tour gelangt die Gruppe — nachdem sie die Schleuse aus dem Reaktorgebäude passiert hat — in das ebenso tote wie geniale Herzstück des Kraftwerks: Die Steuerzentrale. Diese liegt in der obersten Etage des angrenzenden Bürogebäudes und hat auf einer Seite eine riesige Fensterfront, durch die natürliches Licht einfällt. Nach all den abgeschlossenen Räumen und Hallen ein ungewohnter Anblick. Die Analoguhr an der Wand, die seit dem Film, für den sie montiert worden war, fünf vor zwölf zeigt, ist leider nicht die originale. Die war damals schon digital. Und irgendwann nicht mehr auffindbar. Lost in time!

Die Überwachungskonsole mutet an wie die Kommandobrücke eines Flugzeugträgers. Zwei hochlehnige Sessel unterstreichen die Autorität der Personen, die hier ihren Dienst versahen. Den rechten Arbeitsplatz ziert ein unscheinbarer quaderförmiger Aufbau. Das Ein- und Ausgabemodul des Computers, wie erläutert wird. Der eigentliche Rechner stand damals im Nebenraum. Heute befindet er sich im technischen Museum in Wien. Zwischen den beiden Sitzplätzen buhlt eine abgesenkte Konsole mit vier Telefonen mit Wählscheibe (!) um die Aufmerksamkeit der Besucher. Bei einem sind noch Reste roter Farbe am Hörer erkennbar. Das war der direkte Draht ins Bundeskanzleramt. Für den Fall der Fälle. Sieben Personen, damals allesamt Männer hätten in der Schaltwarte ihren Dienst versehen. Drei als ständiges Personal.

Die Schaltwarte mit Haupt- und Nebenfahrstand und den tausenden analogen Zeigerinstrumenten und Aufzeichnungsgeräten, in die noch Papier eingelegt werden musste, strahlt ein unwiederbringliches Flair einer längst verflossenen Epoche aus. Und für einen kurzen Augenblick scheinen sie möglich zu sein: Zeitreisen in die Vergangenheit.

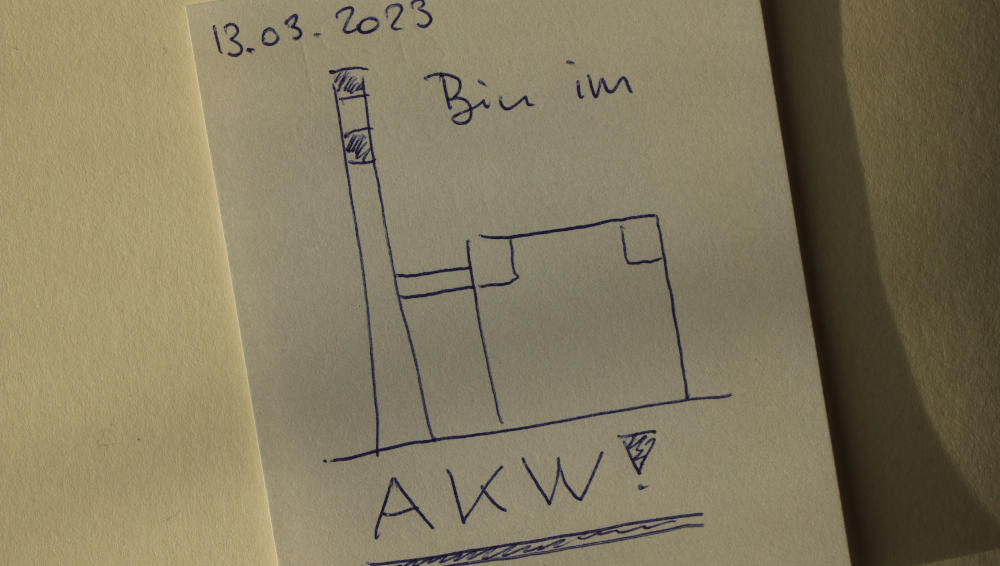

Daheim angekommen fand der Autor den Zettel an seine Frau, den er am Tisch hinterlassen hatte. Eine Nachricht, ebenso seltsam wie rar. Eine Nachricht, wie er sie vermutlich kein zweites Mal in seinem Leben schreiben wird:

Bin im AKW!

photo credits: Autor